昨夜(10月4日)は、先月に行われた「ikki星☆が挑む 朗読 太宰治の世界」の振り返りZoomでした。公演そのものが終了して、いやそのかなり前からモヤモヤしていたものの正体が、今朝起きる前のベッドの中で「!」という感じで気付いたので、ここに書き残しておきたいと思います。

なお、いろいろハレーションが起きることが予想されるので、SNSには流しませんし、おそらくこの欄を見てらっしゃる方はごく少数である(断言)分、しっかり残しておきます。

これは一部Facebookでも触れましたが、まず他の出演者の皆さんと、スタンスがまるで違うこと、それこそ、よく最後まで喧嘩別れせずにできたなあ、ということを改めて思いました。朗読で何を表現するか、という根本の部分において、良いとか悪いとかではなく違いがある。

自己を、つまり自分自身の感情や感覚を表に出す「表現」なのか、

作品世界や人物・事物そのものの描写に徹し、自己を隠す「表現」なのか

という違いです。

私はこれまで関わってきた演劇の世界でも、その延長線上にもある朗読においても基本的には後者であるべきと考える者です。役者の素を曝け出してはいけない、たとえ姿かっこうは変わらずとも、薄皮1枚、そこにしかない幻を信じなさい、と教えられてきたものでした。

だから朗読に移行する前、ナレーションを学んだ現場で戸谷(美恵子)先生に「あんたは声ばっかり大きくてブレーキがないの!」とよく叱られました。今から思えば、戯曲やセリフが醸す世界に没入して読み手が見えない、自分がどう聞かれているかを意識しなさい、ということだったのだと思います。

ただし、そうは言っても、実際の朗読や舞台はこの2つのうちのどちらかしか存在しないというわけでもなく、常に混在しその比率は時と場合によって変動するものだ、とも考えています。多分その認識は、これまで自分が修めてきた技術的な面が大きいと思いますし、意識的かどうかを問わず、自己の感覚・感情を作品と直結させて馬力を出す、という局面もあるはずで、実際これまでもありました。

多分、私以外の方々は、そのあたりの揺れ動きとはほぼ無縁で、まずはご自分がどう前者の意味で「表現」するかが先に立つ、もっとあけすけに言ってしまえば、作品や作者の世界観をダシにして自己を表出する、と言っても良いかもしれません。そこが、書かれてある小説の言葉との距離感を探り探りしていた稽古での私に、画面越しに苛立たれていた理由だったのかもしれません。

繰り返しになりますが、それが悪いとは言いません。

ただ今後、継続的にご一緒できるかと訊かれれば、うーん、このままならば限度があるかなという感想を、振り返りのZoomでのやりとりを聴きながら抱いていたのだな、と未明のベッドで気付いたのでした。

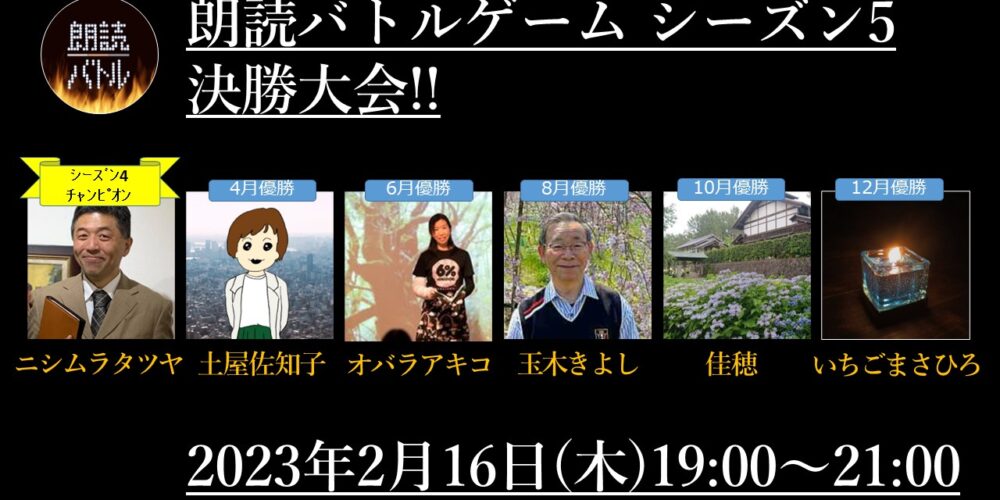

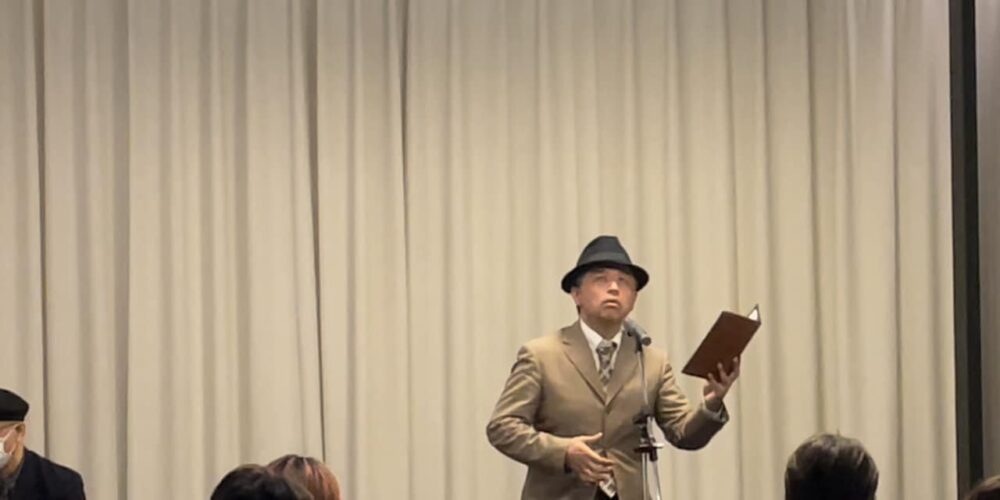

実際の朗読、ニシムラは狸にしか見えなかった、というご感想と、何言ってるか分からなかったというご感想の両方がありました。当然のことだと思いますし、改めて、テキストを読み込み、掘り下げ、それを声に出すことでどこまで密度を濃く描き出すことができるかに挑まねばならない、と感じた今回の内幸町ホールでした。

以上で報告を終わります。